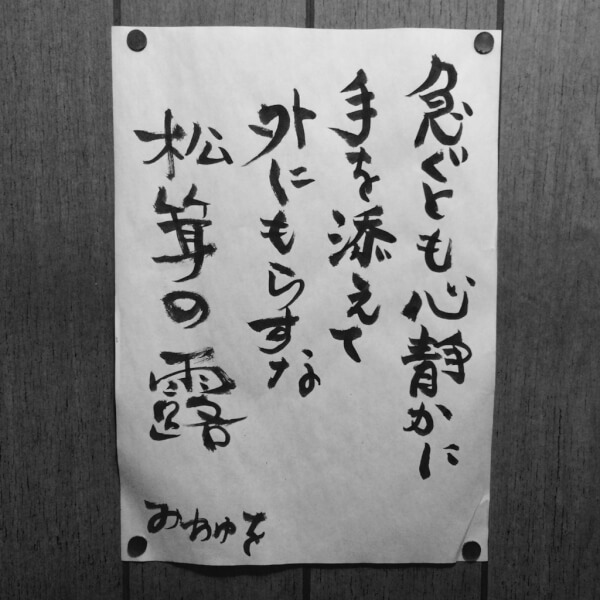

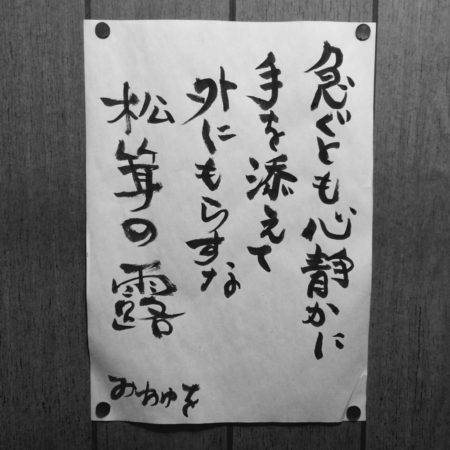

「おかあちゃん、あのトイレの貼り紙、おもしろいですね」

「あれはね、常連さんが酔っ払って勝手に貼ってったのよ」

「貼り紙のおかげで、お露はこぼしませんでした。ぼくのは松茸じゃなくてシメジかもしれんけど」

「お、ニイチャン。おもしろいこと言うな。オレはシイタケだわ。ガハ!もっと飲め」

「えー、オジサンには負けないっすよー」

その居酒屋は今どきインターネット上にも姿を現さないアナログなお店で、当然のように食べログにも載っていない。

入口には古びた暖簾が掛けられ、赤提灯が吊るされたちいさなまちの居酒屋「千成」。カウンターに七席、四人掛けテーブルが一つとお世辞にも広いとは言えない店内にはいつもの常連さんの顔が並ぶ。

千成は、まだ父母が兄やぼくを生む前(つまりカップルだった頃)、二人で通ってはしこたま飲んで酔っ払っていたお店でもある。おかあちゃんが一人で切り盛りして早三十年。まだ生まれてもいなかった自分が二十六歳になっているんだからたいしたモンだ。続けることは偉大なのだ。

ぼくがはじめて訪れたのは二年半ほど前。たまには家族で飲みに行こうと(言いながらも兄はいなかったのだけれど)盛り上がり、父に連れられてきたのが千成だった。

二年半前、なんとご丁寧にブログまで書いていたのだから驚きだ。 > 赤提灯は吊るされたまま

お店の雰囲気はもちろん、キムタク好きのおかあちゃんの濃ゆいキャラクターと、一本一本丁寧に焼き上げるとん焼き(豚の小腸の串焼き)の歯ごたえが恋しくて、いつかまた必ず来たいと思っていた。そして、ようやく実現したのがつい先週のこと。父・母・兄・ぼくの四人で、小さな四人掛けテーブルにぎゅうぎゅうになって座っては、とん焼きを食べ、ビールを飲んだ。

二年半前のおかあちゃんとの口約束「次にお店に来る時は兄も連れてくる」という約束をようやく果たすことができたのだ!と言っても、おかあちゃんはそんな口約束をまったく覚えていなかったし、せっかく連れてきた兄も相変わらずぶっきらぼうだったのだけれど。

以前は「歳をとっては酒が飲めなくなった」と言いながらも焼酎の水割りをぐびぐびと飲んでいたおかあちゃんだけど、今は焼酎の代わりに大量の薬を水に薄めてはぐびぐびと飲んでいる。

肝硬変になって酒は一切やめたのよ、と少しだけ弱った顔を見せた。今までは年中無休で働いていたけど、最近では適度に休みながら店を開けているとのことだった。

「また絶対に、とん焼きを食べに来ますね」

「その時までわたしが生きとるか分からんけどもね」

「そんな冗談を言えるうちはまだまだ元気ですって」

「でもね、歳は必ずとるものだし、明日死ぬかもしれないし。わたしもいつまで暖簾を掛けられるか分からないのよ」

よくよく店内を見渡してみると、イスのシートは破れているし、冷蔵庫はかなり年季が入っているし、壁のメニューは半分剥がれている。暖簾はこの三十年で三度も替えたというのだからおかあちゃんにもお店にもそれなりのガタはきているのかもしれない。

「でもね、今日あんた達が来てくれてよかったわ。明日と明後日はお休みするの」

「え、病院でも行くんですか?」

いやねトイレを修理するのよ、とおかあちゃん。

いつまでもボットン便所じゃお客さんも嫌でしょう?酔っ払って落ちたりでもしたら大変よ、とつけ加えた。流石、おかあちゃんにはお店をたたむ気はまったくない。